僕が鍼灸師になった理由(わけ)

どのようにして私が鍼灸師になって今に至るのか、お話させていただければと思います。少し長いですがどうぞお付き合いください。

怖がり

「嫌や、嫌や~」

「何がそんなに嫌やの」

「だって、注射痛いやん」

これは子どもの時の僕です。このとおり、かなりの怖がりでした。

痛さが怖くて、注射器を見れば病院の机の下に逃げ込んで、母親を困らせていた思い出があります。

しかし、それも遠い昔の話。

僕は鍼灸師、当然、今ではすっかり怖がりを克服して…と言いたいところですが、恥ずかしながら実は今でも怖がりなのです。

初めて鍼治療を受けた時も緊張のあまり、ガチガチに肩が凝ったことを憶えています。

実際、鍼は痛いものではないのですが、僕は最初、痛いものだと思い込んでいたのです。

そんな僕がどうして鍼の世界に飛び込んだのでしょうか。

思い返せば、そのルーツは父のことに遡るのかもしれません。

戦場

父は商社で樹脂関連の業務に就いていました。

その関係で、僕が小学1年生の時、イラクに赴任することになります。

今もなおそうであるように、中東はいろいろと複雑な事情を抱える状況でした。

そんな中、遂にイランと戦争が勃発します。

首都であるバグダッドも攻撃を受けるようになり、学校も休校になりました。

当然僕達家族は帰国することに。とはいえ、空港は封鎖されています結局幾度も車を乗り継ぎながら、夜を徹して砂漠を越え、隣国のヨルダンまで移動することになりました。

上空ではミサイルが飛び交う中、僕と弟は思わず、

「花火みたいやなぁ」

「こんなときに何を言うてるんや!」

珍しく父が声を荒げます。まさしく強行突破だったのです。

帰国

僕達家族は命からがら、どうにかこうにか無事に隣国ヨルダンに到着して帰国することができました。

家族揃って帰国できた時、子どもながら、「命あっての物種」のことわざの意味を実感したものです。

しかし、千葉で新生活を始めてすぐ、父が病魔に侵されていることがわかったのです。

常に緊迫した状況というのは相当な負担だったのでしょう。

その疲労がいつしか父を蝕んでいたのかもしれません。

せっかく無事に帰国することができたというのに…。

もっとも、父の病状が発覚しても、僕たち子どもに詳細が明らかにされることはありませんでした。

心配をかけさせまいとする母の配慮があったのでしょう。

母はできる限りの治療を試みて、父の回復のために懸命に頑張っていました。

玄米食や有機野菜の摂取など食卓の様子も一変します。

当然僕達もその食事に付き合うことになるのですが…。

「何なん、これ。めっちゃまずいやん!」

子どもの僕にはおいしく感じられるものではありませんでした。

事情をよくわかっていなかったので、とかく母には食事の内容で文句を言っていたことを憶えています。

今思えば、父の看病で苦労している母に余計に辛い思いをさせて、事情を知らなかったとはいえ、申し訳ないことをしたものです。

一方、懸命の治療もかなわず、父の病状は次第に悪化していき、やがて、東京の十条にある病院に入院することになりました。

見舞い

入院後、僕は毎週、千葉から東京まで父を見舞いに行きました。

病院との往復は2時間かかりましたが、見舞いの帰りには、母がきまって商店街でドラえもんパンを買ってくれました。

それは食事で無理をさせていると感じた母の優しさだったのかもしれません。

子どもだった僕はドラえもんパン欲しさに父を見舞っていたところがありましたが、見舞いに行った時にはいつも父は満面の笑みで迎えてくれました。

その笑顔を忘れることができません。

しかし、遂にその時は訪れたのでした。小学5年生の3学期のことです。

「三木君、職員室まで来なさい」

突然、授業中に呼び出されました。

そうこうしている内に、タクシーで叔母が迎えに来て、

「淳平くん、早く車に乗り!お父さんの病院に行くよ!」

「え?何があったん?おばさん、何があったん?」

毎週、父を見舞っていたものの、生死にかかわるほどの病状だと思っていなかった僕は、叔母の言葉の意味がわかりませんでした。

わけがわからぬまま、慌ただしく医師や看護師が出入りする病室に通されると、そこにはチューブだらけになっている父の姿がありました。

僕はようやく状況を理解しました…いや、理解という表現は正しくないかもしれません。

「う、嘘や、嘘や…!」

僕は眼前の現実を受け入れたくない思いでいっぱいでした。

突然の別れ

闘病生活は長くなっていても、必ず父は家族のもとに帰ってくると信じていたのです。

こんな場面を迎えることになるとは全く考えていませんでした。

「みんなを頼んだぞ…」

それが吸入器を外した父の最期の言葉でした。

父を看取った僕の脳裏に、イラクから帰国した時の思いがよぎりました。

そう、「命あっての物種」です。このことわざに託されている意味が父の遺産なのかもしれません。

こうした経験を通して、僕は健康を強く意識するようになりました。

未病を治す

僕達家族は地元である宝塚に戻ることになります。

僕は健康のためにはどうすればいいのか、病気にならないようにするにはどうしたらいいのか、折に触れて考えるようになっていました。

振り返れば、それは東洋医学で言うところの「未病を治す」という思想に通じるところがあったのでしょうか。

その「未病を治す」お手伝いをしたいという気持ちが次第に強まり、今の仕事に就くに至ったのですが…話を元に戻します。

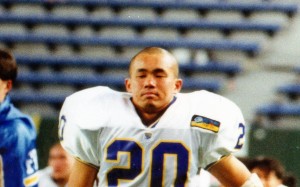

学生時代、通っていた学校で盛んであったアメリカンフットボール部に入りました。

日夜、厳しい練習を必死になって頑張っていた、そんなある日、

「え…!?」

ある日、突然、腰に激痛が走って立てなくなったのです。

急遽、病院で精密検査を受けました。

宣告

医師は撮影された画像を見ながら僕にこう告げたのです。

「…腰椎そのものに水分がないうえに、こことここにヘルニアもあるね」

「治りますか?」

「手術したとしても治る確率はかなり低いやろね…」

「そ、そんな…」

ショックでしたが「命あっての物種」、生きていれば何でもできる精神で、かつて、父がそうだったように、僕もまたありとあらゆる治療に取り組みました。

整形外科、接骨院、整体、湯治…、しかし、残念ながら、腰の状態が完治することはありませんでした。

「後で腰にきたらどないしよう…」

僕は、いつしか腰の状態が気になってプレーに専念できないようになり、そんな自分に不甲斐なさを感じて悔しい思いをしました。

その結果、学生時代の選手生活は不完全燃焼なものに終わってしまいました。

社会人でもアメリカンフットボールは続けたのですが、結局、腰痛の不安を拭うことはできませんでした。

「あぁ、これをごまかしながら一生過ごさなあかんのか…」

そんな僕に一筋の光明が差したのです。

それがある先生の鍼との出会いでした。

「はい、今日はこれで終わりますね。こんな感じで治療していきましょう」

(あれ?これだけ?)そう思いながらも半信半疑で通い続けました。

気づき

ある日、会社の同僚に、

「最近調子良さそうやん」

「えっ?そう?あれっ!そう言えば!」

身体の調子が良いのは何となくですが自覚していましたが、いつの間にか腰痛が気にならなくなっていたのです。

「何なんや、これ…」

この時の衝撃はやがて、自分自身が鍼の技術を習得したいという衝動になっていきます。

そして、年月を経ていよいよ、鍼を学ぶことになりました。

鍼の実技はまず自分の太腿に打って練習することから始まります。

「痛っ…!」

その練習で身を以て知りました。誰もが最初から上手に鍼を打てるわけではないということを。

鍼灸師が患者さんに痛みを感じさせずに鍼を打つことは修練の賜物だったのです。

何せ、子どもの頃に注射が怖くて逃げ回った僕です。

怖がりな上にヘタクソが自らの太腿に鍼を打つ練習は相当、堪えました。

しかし、練習を繰り返す中で気づいたことがありました。

それは怖がりだからこそ患者さんの不安な気持ちにもより共感できるということです。

僕はその強みを技術としてものにするべく、早く一人前になる一心で練習に励みました。

とはいえ、そう容易なことではありません。

痛みなく打てるようになったとしても、その鍼が正しくツボを捉えていなければ、意味をなさないからです。

鍛錬

「これはさすがにできへんやろぉ!」

分厚いシリコンの下に5円玉を置き、目隠しをして、指先の感覚だけで五円玉の穴に鍼を通すという鍛錬もありました。

正しくツボを捉えるために、指先の感覚を鍛えるトレーニングです。

他にも、腕立て伏せならぬ指立て伏せや、指と指の間を広げる鍛錬もありました。

そこまでするか、そのように思われるかもしれません。

しかし、

「ここで折れるわけにはいかへん…!」

僕は諦めませんでした。

患者を労わることができる強み、それを一人でも多くの方に提供するために。

そんな思いで数々の難題をこなすことに励みました。

その甲斐があって、僕は刺す瞬間の痛みを感じさせず、的確に患部に鍼を打てるようになったのです。

もっとも、鍼の鍛錬に終わりはありません。

今もさらなる技術向上を目指して、休日には様々な勉強会に参加しています。

こうして鍼の鍛錬に励む動機は、症状の改善は言うまでもなく、患者さんが自立して健康を維持するようになっていただきたい…

そう、「命あっての物種」、その思いに尽きます。

私の想い

私はあなたの今!だけではなく、未来を変えていける治療家になりたいと強く思っています。

一度しかない人生です。

是非、より健康になって、自分がやりたいと思っていることにどんどんチャレンジしてください。

私は全力でそのきっかけを作るお手伝いをさせていただきます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。